中学化学实验中的误区

原创作者:江苏省徐州市科技中学 李 敏

(可以转载,但不能故意抹掉或假冒原创作者,不可剽窃核心内容发表或参赛。)

中学化学实验一直被人们提到很高位置,化学教育前辈戴安邦先生曾说过:“不论怎样强调化学实验的重要性都不过分”。但笔者感觉在最近十余年来实验教学中存在许多误区,这些问题影响着化学教学健康发展,每与众多同事交谈此问题时都有同感,有的问题甚至十分严重,已到了应该立即大力纠正的时候了。 中学化学实验一直被人们提到很高位置,化学教育前辈戴安邦先生曾说过:“不论怎样强调化学实验的重要性都不过分”。但笔者感觉在最近十余年来实验教学中存在许多误区,这些问题影响着化学教学健康发展,每与众多同事交谈此问题时都有同感,有的问题甚至十分严重,已到了应该立即大力纠正的时候了。

1、轻实验,重理论。

目前中学化学实验教学受到过重的升学压力而偏离了应有的方向,也使实验教学的功能被严重削弱。许多教师认为化学教学的目的只是应付考试(被应试教育的大潮所迫无奈),只追求学生在笔试的卷面上取得高分,过分注重理论教学和实验习题练习,忽略了真实的实验教学。诚然,取得高分的途径是加强理论教学,培养学生的思维能力,但实验教学在化学教学中是尤其不可缺少的,且占有很重要的地位,实验操作将有助于培养学生具备最终达到解决问题的能力。然而仍有许多老师错误地认为实验只能培养使用仪器和实验操作的能力,忽视了学生通过实验、分析、研究、概括成化学知识。教师黑板上画实验、学生背实验的现象十分严重,学生和教师都被禁锢在实验图里,更不要说什么“放飞思想大胆创新” 了。

我曾与多所师范院校化学系的实验室主任交谈过新生实验能力问题,都说新生在实验理论上都还可以,但在实验操作上就差得很远了,大约有五分之一的新生不会使用最基本的仪器,其中还有高分录取的新生。

由于教师不重视实验教学,教师的实验能力也随之下降,有许多学校就配备了业务能力很差的实验员充数,甚至不配备实验员,化学实验室成为空摆设。

近些年在高考和中考的试卷里,实验部分的分值有逐年增大的趋势,有些命题只让做过实验的人才能解答得出来,目的就在于促进教师加强实验教学,改变学生“高分低能”的现象,这点教师们都看的十分明白。

2、回避难做的实验。

有些教师因为仪器的问题或实验技巧没掌握,每遇到难做的实验就回避,常用讲解实验图的方法应付课堂演示实验,看似教学任务顺利完成,其实,学生损失了很多应学习的知识,教学效果必将大打折扣。

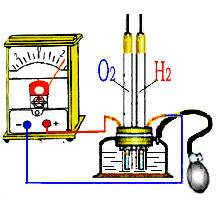

例如,在初中化学中的《电解水》是个很重要的实验,通过该实验使学生认识水的元素组成和水分子的原子构成。人教社出版的教材里绘制的装置图是用水槽、试管等组合而成,特别是试管要用手在电解液(碱液或酸液)里放入、取出,因此教师们望而却步。现有的霍夫曼式水电解器也因电解速度太慢,操作不便、易损坏等诸多原因,被弃之不用。这是仪器性能不好的原因,我们何不重新设计新型仪器取而代之?笔者研制的《快速自动水电解器》不仅很好的解决了电解水的问题,并能很好的做出《氢-氧燃料电池实验》。 例如,在初中化学中的《电解水》是个很重要的实验,通过该实验使学生认识水的元素组成和水分子的原子构成。人教社出版的教材里绘制的装置图是用水槽、试管等组合而成,特别是试管要用手在电解液(碱液或酸液)里放入、取出,因此教师们望而却步。现有的霍夫曼式水电解器也因电解速度太慢,操作不便、易损坏等诸多原因,被弃之不用。这是仪器性能不好的原因,我们何不重新设计新型仪器取而代之?笔者研制的《快速自动水电解器》不仅很好的解决了电解水的问题,并能很好的做出《氢-氧燃料电池实验》。

再例如高中化学中的《铜—锌电池实验》,本应在铜极上产生大量气泡,锌极上没有或极少有气泡,教师不得不对此现象作大量解释,有不少教师教师们就以讲解原理图来代替实验。我们如果对锌极板电镀一下,就能得到极纯的锌极板,再做该实验就会十分理想成功。

再例如,《甲烷的制取和性质实验》,因为甲烷比较难制取,而把该实验舍弃掉。我就能在七分钟里制出1000毫升甲烷气,并且保证试管完好无损;我早在十多年前就公布了《木炭跟浓硝酸反应》成熟的环保型实验方法,许多老师已经用在课堂教学中了,而那些教材编写人却竟然不知。

其实,我们教师只要分析一下某些实验难做的原因,对实验装置略加改进,难做就会变成易做,有时能与不能之间仅差一招一式,三言两语即可点破。

3、无十足把握的实验就拿进课堂。

目前教材上有些实验方法不好,教材篇写者不去认真钻研改进,还是连年编入教材中,而广大教师们视如绝对正确(考试标准答案)。

例如《气密性检查实验》是个效果差、用间时长的极不好的实验,笔者多年前在《化学教育》上就刊出了几种比教科书里好得多的方法,许多教师已经采用,但考试时只把“手捂容器”方法作为标准答案,排斥先进。

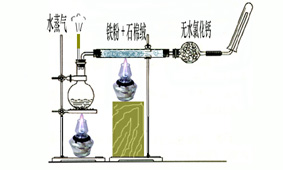

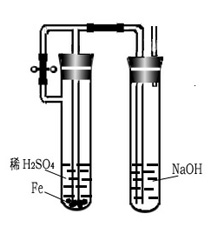

再例如,高中化学中的《铁粉和水蒸气的置换反应实验》,教材上所绘制的装置图不科学,许多教师因实验难以成功而放弃该实验。如果静下心分析教材上装置图不科学性的关键点是水蒸气对铁粉石棉绒冷却在先,只要在产生水蒸气的烧瓶塞上增加一的排气孔,控制输送水蒸汽的时间,两分钟内就很好地完成这个实验。 再例如,高中化学中的《铁粉和水蒸气的置换反应实验》,教材上所绘制的装置图不科学,许多教师因实验难以成功而放弃该实验。如果静下心分析教材上装置图不科学性的关键点是水蒸气对铁粉石棉绒冷却在先,只要在产生水蒸气的烧瓶塞上增加一的排气孔,控制输送水蒸汽的时间,两分钟内就很好地完成这个实验。

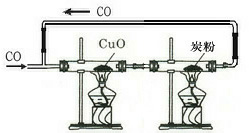

再例如,初中化学《木炭还原氧化铜实验》,大家公认是难做实验,失败在讲台上的事例真不少。如果把握好木炭与氧化铜比例、研磨颗粒度,用《高温防风酒精灯》加热,一分二十秒内必定做成实验。此法早在十九年前我就公布了,据我所知有些教师依此法参加市、省级创新实验大赛获一等奖呢。 再例如,初中化学《木炭还原氧化铜实验》,大家公认是难做实验,失败在讲台上的事例真不少。如果把握好木炭与氧化铜比例、研磨颗粒度,用《高温防风酒精灯》加热,一分二十秒内必定做成实验。此法早在十九年前我就公布了,据我所知有些教师依此法参加市、省级创新实验大赛获一等奖呢。

类似这些成功率不高的实验有些教师没有预先多做几次,以取得成功经验,就匆忙拿进课堂去演示,在学生面前出现失败的尴尬局面,只好东拼西凑地找些原因解释,然后就强迫学生接受正确的实验结论。既浪费了宝贵的课堂教学时间,又使学生对所学的该部分知识产生了怀疑。如果一个教师实验经常失败,那么不仅影响了教学效果,而且影响教师在学生心目中的威信。

所以,课前应该对那些成功率不高的实验多做几次,从一次次的失败中寻找成功规律。一次偶然成功就预示着次次必然成功,紧抓不放反复演练,求得最佳实验效果。那时,您就会在课堂上胸有成竹,底气十足,您的教学水平将会大步提高。

4、教材中部分实验设计不合理或叙述不详,不愿钻研改进。

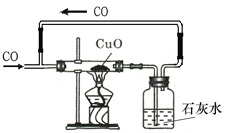

例如,初中化学中的《CO还原CuO(Fe2O3)》的实验,本应使用纯净的CO,有些教师却把CO的发生装置搬上讲台,用新生成的不纯的CO(含CO2、SO2等杂质)进行实验,将会出现CuO还未反应石灰水提前变白的现象。教材上实验装置图所绘的尾气自由排放、烧掉、装入气球都是不科学的,不符合环保、节约资源要求,何不把尾气经过洗涤后再回复利用?笔者设计的《CO还原CuO(Fe2O3)实验》已被一些高校收编在【创新化学实验】教材之中,并且还作为环保、节约资源实验范例。

再例如,教材上说在试管里制出白色沉淀Fe(OH)2,震荡将迅速变成灰绿色,最后变成红褐色。凡做过该实验的老师都知道,Fe(OH)2在试管里变成红褐色很缓慢,直至下课试管内大多物质仍呈灰绿色,仅在试管壁上有一点红褐色的Fe(OH)3痕迹,学生很难观察到,实验效果大打折扣。研究如何做好《Fe(OH)2快速转化成Fe(OH)3实验》的人不多。

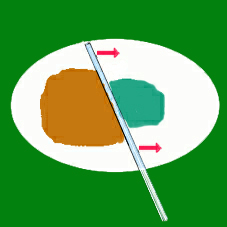

如果增大Fe(OH)2与空气的接触面,适当地降低pH值,笔者仅用一张滤纸瞬间把Fe(OH)2转化成Fe(OH)3的过程展示在学生面前。

诸如上述实验还有不少,有些教师总以教学任务重为由不去钻研,认为那是编写教材人应做的事,我们教师何必费神?其实,编写教材的许多基本素材就是由教学第一线的教师提供的。若把我们各方面的知识调动出来,仔细分析各个实验做不好的原因,寻找出改进方法,那些难做的实验都会得到顺利解决。

5、中学化学仪器研制滞后。

笔者有幸参观了我国东部城市数十所重点中学,都有了豪华的、甚至超豪华的实验桌、柜,那只是外观有了巨大变化,但是化学仪器却全是老式陈旧的,让人感到极不协调。询问化学教师和化学实验员,都说从未听说过新型化学仪器,更未见过新型仪器出现。

目前在化学实验中我们常使用的仪器多是百余年前有西方传来的,例如,酒精灯、贮气瓶、水电解器、启普发生器等,尽管某些仪器存有很大的缺点,可是在习惯定势的作用下,我们却熟视无睹,视缺点为必然。针对这种情况,虽有老师对其作了些许改进,多是原仪器的变形,少有人在原理方面变革,如此仍然不能很好地满足实验要求。以至编写教材时不得不删除一些实验。有些实验虽写在教材上,但因仪器不好使用,老师们还是把它们舍弃,当今,新材料、新工艺快速发展,其他学科的实验仪器大量涌现更新,唯独化学仪器百年不变,陈旧仪器是实验创新的最大障碍,显然化学仪器的改革创新刻不容缓。

常言说,工欲善其事,必先利其器。我们教学第一线的教师现已成功地研制出一系列创新化学仪器,例如《高温防风酒精灯》、《沉浮式贮气瓶》、《沉浮式气体发生器》、《快速自动水电解器》、《电解质导电显示仪》、《绿色化学实验管》、《二氧化碳灭火实验盒》、《氢-氧燃料电池》、《氯化铜、食盐水电解器》、《中和热测定器》等,其性能远远超出那些老式仪器,诸多疑难实验就很容易完成。用新型仪器又开发出一些新实验,拓宽了化学实验之路。新型仪器的研制、推广是创新实验的基础。

上级教育装备机构下发各中学实验室的《仪器配备目录》其上全是老式仪器,阻断了创新仪器进入学校实验室的道路。化学学科守着这些陈旧仪器,不知何年何月才能有所突破。

历年各省、市教育系统都举办创新实验、创新仪器(自制教具)的比赛活动,也有一些钻研实验的教师积极参加,不乏有价值的成果出现,但最终都自生自灭,实在令人痛惜!

6、过分拔高课件的作用。

化学是以实验为基础的学科,大量实验要求教师必须亲手演示,学生必须亲手去操作,这才是学生获取知识重要途径。

在电脑上利用动画软件制作点课件表述微观粒子的运动,形象生动,对教学确有帮助。可是过分夸大课件在实验教学中的作用,好像无所不能,神乎其神,把化学实验如橡皮泥一样的任意摆弄,近年又推广“仿真数字实验室” ,倍受实验能力较差的教师推崇,大有取代真实的实验之势,说句笑话:两分钟内做成氢氧化钠和盐酸反应生成猫和狗的动画有何难?

如果《木炭还原氧化铜实验》、《电解水实验》、《水蒸气跟铁粉的置换反应》、《氢气在氯气里燃烧》等大量实验,看到的都是虚拟的、理想化的动画,学生处于被动地位中,怎能获得完整的化学知识?学生盼望老师做个真的看看,不会做,就用动画“赝品”搪塞,教师的实验教学能力体现在哪里?看似使用了先进的教学手段,实则是实验教学能力的衰退。

7、实验时弄虚作假。

为了追求实验结果和理论相符,有些教师在实验时弄虚作假。例如,在做《测定空气中氧气的体积分数》时,把燃烧的红磷放入容器后,不立即塞紧橡胶塞,故意暂停一会,让受热膨胀的空气排出一部分,然后才塞紧橡胶塞,以实现最后进入足量的水(有时闹出水面上升超过1/5的笑话,不能自圆其说);在《测定溶液导电性》实验时,各溶液的浓度不按教材上规定配制,更有甚者用别种溶液代替,例如,用酒精代替不导电蔗糖溶液测定;甚至在观摩教学课上有教师做《木炭还原氧化铜实验》不能顺利完成,就偷偷地向其中滴加几滴酒精,稍一加热氧化铜即被还原(木炭并没参加反应,是乙醇还原了氧化铜),全然不顾听课人一眼就看穿造假;用《醛的银镜反应》不太好做,就改用葡萄糖溶液冒充醛溶液。弄虚作假的结果的确能达到实验现象、结果和理论相符的目的,但却失去了实事求是做学问的科学态度。

社会上假钞、假药、假保健品坑害国人,此风也蔓延至圣洁的化学实验教学课堂里“堂而皇之”地欺骗学生,这是教师的治学态度和人品问题。

如果我们把仪器调整好,掌握好试剂用量,控制好温度,不用作假也能达到实验结果和理论完全相符,这样岂不更好?

8、用假象掩盖真实结果。

例如,高中化学中《乙炔的制取和性质》和《乙烯的制取和性质》实验,都有使高锰酸钾溶液退色、溴水(溴的四氯化碳溶液)退色的操作。乙炔气是使用工业电石和水反应制得的,制得乙炔气中混有很多硫化氢、磷化氢等杂质。制取乙烯时您会看到乙醇与浓硫酸的混合液发黑色,这表明浓硫酸与乙醇发生了氧化反应,乙烯气中一定混有二氧化硫。而硫化氢、磷化氢、二氧化硫都具有较强的还原性,更容易使高锰酸钾溶液退色、溴水(溴的四氯化碳溶液)退色,教师和学生所观察到的退色是假象。可见,硫化氢、磷化氢、二氧化硫的存在干扰着上述两组实验,理应将这些杂质气体除去。

这些实验看似成功,仔细推敲,就发现很不严谨。如果改用适当的装置和选用适当的试剂就能清除杂质,

排除干扰,使实验更具真实性和科学性。

9、过分地夸大有毒物质实验的危险性。

实验时涉及有毒物质在初中有一氧化碳、白磷,高中有氯气、二氧化氮、苯、溴等,有的人主张,为了保障师生健康,涉及有毒物质的都要排除,咋听有理,细分析不妥。

笔者从教数十载,从没看到也未听说过那个老师、学生在课堂里被毒到,这些物质都是重要的化学物质,涉及许多化学知识,应该让学生认识。即使少量的闻到一点有毒物质与街道上的汽车尾气、被动吸烟相比又算得了什么?别煞有介事地吓唬别人和自己!

但是有些人过分夸大有毒气体的危险性,恐吓自己和学生,用堂皇的“保护环境”、“保护师生人身安全”等理由回避有毒物质的实验,学生不仅在学习中知识要受到损失,而且造成了“化学是门极具危险的学科”的错觉,在部分学生“厌学化学”中起到推波助澜作用。

我们通过一氧化碳性质教学学习,可以使广大民众了解如何预防煤气中毒、远离烟草。

通过对氯气、二氧化氮、苯、溴的学习,使民众能够辨别有毒物质,从原理上避免中毒(2003年发生在江苏省淮安高速公路上的运输液氯的汽车倾覆,人员大量伤亡,其中也与民众不懂氯气性质有很大关系。往衣服上撒泡尿捂住鼻子躲开,就不会丢掉性命)。

在教学过程中,师生可以设计出多种环保措施,提高了民众的环保意识和能力,培养了大家的社会责任感。教师如果把积极性调动起来, 慎重操作,不会有任何危险。我用过多种版本的化学教材,做有毒性气体实验无数次,从未发生过事故。 慎重操作,不会有任何危险。我用过多种版本的化学教材,做有毒性气体实验无数次,从未发生过事故。

笔者早在十余年前就已设计出一系列有毒物质的环保型实验:《浓硫酸使蔗糖炭化的环保实验法》、《CO还原CuO(或Fe2O3)的环保实验法》、《有毒气体(Cl2、CO)的安全环保收集法》、《铜片与浓硝酸反应的环保型实验法》、《木炭与浓硝酸反应的环保型实验法》、《硫化氢和二氧化硫反应的环保型实验法》、《硫化氢和氯气反应的环保型实验法》等,听过笔者演讲报告的教师们马上既可用于课堂教学之中。设计有毒物质的环保型实验方法是化学教师施展创新能力的首选课题之一。

10、不科学的实验设计轻率示人或作为考题。

有人认为与教材上的实验方法不同就是创新或改进实验了,那时不懂创新的真正含义。设计新实验要综合运用各科知识,方方面面的问题都要考虑到,自己对新设计要多次演练、修正,还要请同事多次验证,以求新实验必须明显优于教材上的方法,才能算作成功。

如果凭想当然画幅实验图而不做实验,可能要出大错,一旦公开,也许能骗过一些人,但骗不过天下广大教师们,那是经不起验证的。

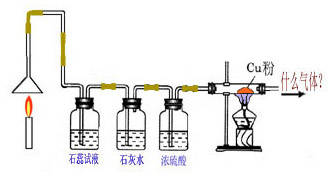

例如某市中考试题是:某化学兴趣小组做了这样的实验(如右图所示),蜡烛燃烧后的气体经过如图的处理后,尾气的成分是什么?(标准答案是氮气和稀有气体。)

蜡烛燃烧后的气体有那么大的冲力(压力)通过各试剂吗?实验能进行吗?无疑是个错题。

有人说假定蜡烛燃烧后的气体可以通过各试剂不是个很好的试题吗?笔者认为实验只有成与不成,没有“假定”之说。

再例如教育部基础教育司主办的某教学刊物,2001年第8期上有一篇关于初中化学《CO还原CuO实验》文章介绍了一个改进方案:用洗气瓶洗过的尾气直接回输到还原CuO的硬质玻璃管里,既可防止CO污染环境,又可使CO充分利用,看似完美,但是违背了《帕斯卡定律》,在硬质玻璃管前、后导管里和洗气瓶内的气 压都相等,CO不会流动,该实验设计一定不会能实施;

还是同一篇文章里又介绍了一个改进方案:让尾气通过炽热的木炭粉,使其中的CO2还原成CO,而后再直接回输到还原CuO的硬质玻璃管里,看似更加十分完美,但是,除了违背帕斯卡定律外,还忽略了CO2与碳的反应是增大体积的反应,CO也不会流动,该实验设计也一定不会能实施。 还是同一篇文章里又介绍了一个改进方案:让尾气通过炽热的木炭粉,使其中的CO2还原成CO,而后再直接回输到还原CuO的硬质玻璃管里,看似更加十分完美,但是,除了违背帕斯卡定律外,还忽略了CO2与碳的反应是增大体积的反应,CO也不会流动,该实验设计也一定不会能实施。

再例如,高中化学中的《Fe(OH)2转化成Fe(OH)3》的实验,不知何时我们陷入“氢氧化亚铁白色变绿色”的讨论怪圈,有人乐此不疲地以讹传讹大谈氧气把白色氢氧化亚铁氧化成绿色,2003年高考理综试卷第33题更把“氧气把白色氢氧化亚铁氧化成绿色”问题推上了绝顶。在反应中氢气能起到保护气的作用吗?白色氢氧化亚铁变绿是氧气氧化所致吗? 再例如,高中化学中的《Fe(OH)2转化成Fe(OH)3》的实验,不知何时我们陷入“氢氧化亚铁白色变绿色”的讨论怪圈,有人乐此不疲地以讹传讹大谈氧气把白色氢氧化亚铁氧化成绿色,2003年高考理综试卷第33题更把“氧气把白色氢氧化亚铁氧化成绿色”问题推上了绝顶。在反应中氢气能起到保护气的作用吗?白色氢氧化亚铁变绿是氧气氧化所致吗?

一个新的实验方案设计出来后不等于改进成功了,首先新的实验方案要符合四项原则:①科学性,②安全性,③可行性,④简约性,并且要现象明显,重复实验性要好,准确无误后再成文发表。若要作为高考、中考试题,命题人应先做实验验证,切实可行了再作考题,否则将贻误天下化学教师和学生。

中学化学实验教学是个说不完的话题,已被各级专家和教学第一线的教师们热烈讨论了一年又一年,笔者认为,说得多,行动少。大家何不从我做起,从现在做起,积极进行实验研究,让中学化学实验教学更加完美。

注:文中提出的实验具体问题,在本网站里都有解决办法的详细资料

|